原文链接:https://blog.sciencenet.cn/blog-3299525-1105104.html

贝尔成为剑桥大学的研究生之前是苏格兰的老牌学校格拉斯哥大学的学生。入学时,每个本科生都随机地安排有一位导师,贝尔便摊到了德瑞福。德瑞福自己那时也不过三十出头,刚刚博士毕业,留校当了教师。

很快,贝尔发现德瑞福的心思从来没有放在指导他们几个学生上,对他们的选课、考试等等提不起半点兴趣。他只爱唠叨一些自己脑子里正在琢磨着的、听起来云山雾罩的物理问题。贝尔深感失望。

德瑞福出生于格拉斯哥附近的一个小村。他父亲是乡村医生。母亲生他时遭遇难产,是父亲协助另一个医生用产钳硬把他拽进这个世界的。当地人相信这样出生的孩子大脑可能受到损害,会异常倔犟不听话。德瑞福果然印证从小就性格孤僻,很不合群地自以为是。但他也显示出与众不同的动手能力,最喜欢做的是帮父亲的病人修理收音机、钟表等小玩意。第二次世界大战期间来来往往的军队在当地留下了大量废旧电子元件,成了他收集的宝贝。他用这些“垃圾”组装了村里的第一台电视机,让乡民们有幸瞻仰1953年英国女王的加冕盛典。

穷困的出身赋予了德瑞福俭朴、抠门的习惯。即使是做了大学教授,他也总是在收集各种别人丢弃的小物品,想方设法让它们发挥出新的用途。他的孤僻也没有多少改进。大学毕业时他曾有机会去剑桥大学深造,但家人一致反对,担心以他的性格离家远将无法生存。于是他就留在了格拉斯哥大学。(贝尔大学毕业时希望去苏格兰天文台工作,却因为是女性被婉拒。德瑞福推荐她去了剑桥,然后我们就知道了脉冲星的存在。)

大学本科生贝尔那时无法听懂的是德瑞福正在筹划一个非常新颖的实验。

质量是一个非常基本的物理概念。牛顿力学的第二定律说物体受到外力时会加速,加速度大小与受力成正比,比例便由物体的质量决定。牛顿的万有引力则说两个物体之间有引力,引力大小与物体的质量成正比。这两个定律看起来简单,却隐含了一个蹊跷:质量是一个物体本身特有的属性(通俗来说就是物体自己有多少货),也许可以决定它产生的引力大小,那怎么同时又决定了自己受外力作用的反应呢?从牛顿开始,物理学家就猜想也许其实有两个不同的质量,分别叫做“惯性质量”和“引力质量”,我们只是看不到它们之间的区别而误以为那是同一个概念。

爱因斯坦的广义相对论引进了一个新的“等价原理”:一个加速中的物体与一个在相应引力场——或弯曲的空间——中的物体是无法区分的。这样的话,惯性质量和引力质量也必须完全等同,否则等价原理无法成立:通过测量两个质量的差异就可以判定物体是在加速还是处于引力场中。

如果说找出这两种质量的差异在经典物理中还只是一个有意思的结果,在广义相对论便成为对其基本原理上的本质挑战。

德瑞福知道那时物理测量精确度最高的有原子的核磁共振光谱,而这个光谱线与原子核的惯性质量息息相关。通过在不同环境下测量光谱可以发现原子核的惯性质量是否会因为环境有变化。而另一方面,原子核的引力质量是与环境无关的。如果发现这方面的差异就可以知道两者不是同一个概念。

他的设计别出心裁,就是要连续24小时测量锂原子的光谱。在这过程中,锂原子核随着地球自转“坐地日行八万里”,其所在的宇宙环境也发生了“天翻地覆”的变化:有时正对银河系中心恒星密集的方向,有时却面对恒星相对稀疏的夜空。这个环境质量分布的变化如果能够影响原子核惯性质量,便会在光谱线的精度范围内表现出来。

比他这个设计更为奇葩的还是他的实施手段。实验需要有磁场,他没有设备,就直接利用起天然、现成的地磁场。其余的一切也都是同样地因陋就简:他从学校里借来几个教学用的简单仪器,配上以前收集的废弃汽车电池、古旧的照相机、显微镜,就在他母亲的后院菜园里测量起来。

几乎同时,美国耶鲁大学的休斯(Vernon Hughes)教授带着他的团队,使用正规的设备也独立地进行了同样的实验。他们取得了一致的结果:测量不出惯性质量有什么变化,广义相对论没有问题。

区别只在于德瑞福单枪匹马在自家后院土法上马做出的结果比耶鲁的在精度上高出了两个数量级。这个实验后来被命名为“休斯—德瑞福实验”。

德瑞福因此在学术界小有了名气。哈佛大学的庞德(Robert Pound)教授邀请他去做了一年博士后。庞德是核磁共振技术的发明人之一,也是一个被诺贝尔奖“擦肩而过”的物理学家。德瑞福第一次离开家乡,飘洋过海开了一次眼界。

1970年德瑞福回到格拉斯哥时,已经被韦伯的壮举勾了魂。他在系里创立了一个实验室,与年轻助手休夫(James Hough)一起研究如何探测引力波。他非常希望能去观摩韦伯的实验。韦伯那时却已经因为同行们的质疑而烦躁,断然拒绝了德瑞福的请求。固执倔犟的德瑞福不甘心,自己飞过大西洋就直接去敲韦伯实验室的门。韦伯非常生气,依然拒绝了这个远方的不速之客。

吃了闭门羹后,德瑞福回到苏格兰与休夫一起自己研究、组装了一个韦伯棒。折腾了5年,最后下了结论:韦伯棒无法测到引力波,必须另辟蹊径。

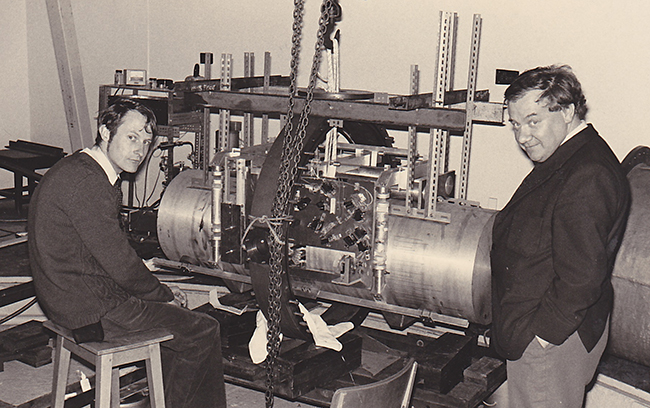

1972年的德瑞福(右)和休夫在格拉斯哥大学实验室装配他们自制的韦伯棒。

他不记得是从哪条途径听说韦斯的干涉仪的,只记得想方设法只能找到韦斯在麻省理工学院内部发表的那篇论文的缩微胶片,放大印出后几乎无法辨认内容。他很快意识到干涉仪必需的激光器是他的最大难题。当时购买一个高质量的激光器需要花费一万英镑,远远超过他的负担能力,更不符合他勤俭持家的风格。于是,他花了近两年时间钻研如何改进激光。

× × × × ×

韦斯的干涉仪遵循迈克尔逊和莫雷的经典设计,将一束激光分到两个方向,分别反射回来后再通过干涉条纹来测量激光所走过的距离之间的细微差别。这里的关键是非常细微的距离之差需要被放大。放大的倍数,亦即干涉仪的灵敏度,主要取决于距离的长短。也就是说,干涉仪做得越大,就越能探测到镜子微小的振动。

韦斯在麻省理工学院摆弄他那个小模型时,已经意识到如果让激光在光源和镜子之间的长臂上不只是走一个来回,而是在光源附近再加一个镜子让光束多次来回发射,可以有效地将臂长放大好多倍,大大提高灵敏度。但这样也会带来激光在这过程中互相干扰,造成频率不稳定和散射损失等问题。

德瑞福却找到了一个别出心裁的解决方法。

早在十九世纪末,法国两位物理学家法布里(Charles Fabry)和珀罗(Alfred Perot)发现,如果把两块表面镀银的玻璃置放在非常接近的距离,可以观察到清晰的干涉条纹。这是因为光线在两面玻璃之间的狭缝里多次发射后过滤选出特定频率的光。频率与狭缝宽度相合的光在狭缝中稳定增强。在没有激光的年代,这是一个广为使用的光线实验手段。

德瑞福异想天开,将这个原本是狭小缝隙中的技巧用在几十米的干涉仪长臂上,把光源和镜子设计成一个超长的“法布里—珀罗谐振腔”。只要调整好臂的长度,使其固定为激光波长的整数倍,就可以有效地避免散射损失。为了保持这个谐振腔里激光的稳定性,他还借用了庞德早先在微波实验中稳定波频的一个技巧,与霍尔(John Hall)合作设计出一个负反馈电路,能够长期保证这个大型谐振腔中激光的稳定性。(霍尔后来因另外的精密光学技术获得2005年诺贝尔奖。)

这个叫做“庞德—德瑞福—霍尔”的技术不仅是探测引力波的激光干涉仪中最关键的技术突破之一,而且在整个光学领域获得了广泛的应用。

德瑞福与他的光学仪器。

难怪,当索恩准备在加州理工学院开张引力波探测时,韦斯、布拉金斯基等人都毫无保留地推荐了德瑞福。

× × × × ×

1978年,索恩正式向德瑞福发出了加盟加州理工学院的邀请,却没有收到热情的回应。尽管加州的阳光海滩相对多雨的苏格兰有相当的优势,除了在哈佛呆过的那一年还从没有离开过家乡的德瑞福对走向新大陆缺乏信心。也许是因为有过与韦伯的不愉快,他对美国人的合作态度有很深的疑虑和不信任。

德瑞福这时候在格拉斯哥正得心应手,在自己的实验室里可以随心所欲,享有说一不二的特权。他深信这是他能够快速取得科研进展的原因和必需的前提条件。但加州理工学院也有吸引他的地方,那就是他在苏格兰绝对不可能想象的科研资金。最好的可能当然是鱼与熊掌兼得。于是德瑞福开出条件:他到加州后也必须是那里的绝对负责人,一切由他说了算。

索恩自己性格随和,没有多大异议。他们达成了一个临时的协议。在“试用期”中,德瑞福同时担任两个学校的职位,定期在两个校园之间穿梭,各服务一半时间。看看双方是否能彼此适应。

德瑞福抵达加州理工学院后果然不含糊,立刻就做出他第一个重大决定。索恩本来还对韦伯棒满怀希望,计划按照他与布拉金斯基研究出的改进方式继续尝试。德瑞福却不屑一顾,他已经在韦伯棒上浪费了5年的宝贵光阴,到加州来就是因为这里有钱可以玩大型的干涉仪。索恩不得不让步,放弃了韦伯棒。

这时已经是1980年代之初,世界各地的几个物理实验室在引力波干涉仪上开始了一场小小的“军备竞赛”。修建长距离的干涉仪,需要大功率的激光光源,需要维护更大的真空体积(为了减少环境干扰和空气对激光束的散射,整个光源、镜子、测量仪器以及它们之间激光束经过的路径都要密封在抽成真空的容器中),这些都需要相当的投资。而且,实验室还需要有足够大的地盘。

德瑞福在格拉斯哥大学只能勉强建造一个臂长10米的干涉仪。德国的比令资金多一点,他们在慕尼黑的普朗克天文研究所中找到一个挺大的花园,就在那上面建起一个30米长的干涉仪。加州理工学院财大气粗,有着自己学校提供的三百万美元。他们在校园东北角发现有一间很大的简易库房正好在闲置中,那里面可以容纳一个臂长40米的干涉仪。

莫斯科的布拉金斯基只能袖手旁观。苏联的经济已经开始捉襟见肘,即使有举国体制,也已经无法支持他加入这场游戏。他依然坚信自己的改进版韦伯棒,希望能尽快在那上面有所突破。同时,他和索恩在两个超级大国之间保持着经常互访的紧密联系,科研上可以互通有无。

被排挤到观众席上的还有韦斯。1973年他第一次向美国国家科学基金会申请资助被拒。因为材料和设计被“泄露”给欧洲同行,他后来一直在找基金会申诉,要求补偿。基金会在逐渐取消对韦伯的资助后也开始关注干涉仪,出于同情象征性地给了韦斯一点资助,也就只够他继续维护他那个臂长只有1.5米的桌上型“玩具”。

不过韦斯的眼光已经投向更遥远的未来。经过这么些年的积累,他已经看出,即使这些臂长有几十米的实验也不过是研制、调试各种仪器的排练场。要想测量到引力波,必须建造臂长达到几千米的真正“大家伙”。

而建造几千米长的干涉仪已经不是大学实验室里各自为战的“小作坊”方式所能胜任。尽管韦斯自己对高能物理领域正如火如荼的粒子加速器“大科学”模式深恶痛绝,他也知道那将是探测引力波不得不要走上的唯一通道。他成功地说服基金会专门拨了一笔款,资助他对几千米长的干涉仪进行技术和预算上的先期可行性考察。

于此同时,终于落实了他所需要的实验领军人物的索恩却异常地乐观。1981年5月6日,他与普林斯顿大学天文物理学家奥斯特里克(Jeremiah Ostriker)打了一个赌:人类会在2000年1月1日——新世纪来临——之前探测到引力波。那时候他还没意识到他会在这种有时间限制的赌约上伤痕累累。

下一章:

目录:捕捉引力波背后的故事